From the world’s press

|

Berlin, Friday, August 11, 2000 http://www.berlinonline.de/aktuelles/berliner_zeitung/.html/11artik70.html Dachau meets Disneyland

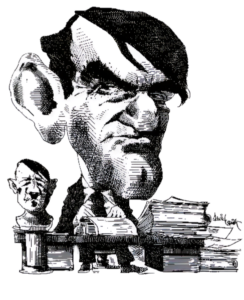

von Philipp Blom MIT einem kleinen Buch hat der Historiker und Rechtstheoretiker Norman Finkelstein einen großen Sturm entfacht. Bei seiner Veröffentlichung in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten Ende Juli trieb dieser Sturm alle großen Blätter vor sich her. Die Medien in Großbritannien konnten von “The Holocaust Industry – Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering” kaum genug bekommen. Und nachdem die amerikanischen Zeitungen, zuerst, wie der Londoner Verlegers Colin Robinson vom Verso-Verlag formulierte, mit “ohrenbetäubendem Schweigen”, reagierten, veröffentlichte die “New York Times” am vergangenen Wochenende einen scharfen Verriß des Historikers Omer Bartov.

Keine dieser Ideen ist neu, nur stammen sie normalerweise von denjenigen, die ihre antisemitischen Vorurteile hinter sachlichen Bedenken verstecken wollen. Deshalb ist es der bedenklichste Aspekt dieses Buches, dass er diesen unbelehrbaren Kreisen ein gefundenes Fressen bietet. Finkelstein ist sich dieser Tatsache bewusst, wenn auch niemand ihn der Riege der Holocaust-Leugner oder Antisemiten zurechnen kann. Seine Eltern waren im Warschauer Getto und in Vernichtungslagern, und seine gesamte restliche Familie wurde von den Nazis ermordet. Auf die Frage nach der Motivation, die dieser Polemik unterliegt, antwortet Finkelstein:

Finkelstein ist weit davon entfernt, sich rechten Kreisen in den Vereinigten Staaten und in Europa als Vorzeigejude anzubiedern. Es geht ihm um die Gedenkkultur des (amerikanischen) Judentums selbst. Die Argumente seines Buches artikulierte Finkelstein zuerst in einer Rezension über Peter Novicks “The Holocaust and Modern Memory” in der London Review of Books am 6. Januar 2000. Novicks fundiertes und sorgfältig argumentierendes Buch artikuliert ein Unbehagen angesichts der politischen Instrumentalisierung des Holocaust in den Vereinigten Staaten. Obwohl fern von den USA und ohne amerikanische Beteiligung geschehen, sei der Holocaust doch im Bewusstsein Amerikas zum definierenden Ereignis des zwanzigsten Jahrhunderts aufgestiegen und werde durch universitäre Lehrstellen, Museen und Erziehungsprogramme weiter verstärkt. Der Ursprung dieser politisierten Erinnerungskultur liegt nach Novick im Jahr 1967, als die Juden Amerikas während des Sechstagekrieges begriffen, wie unsicher die Existenz des Staates Israel war und dass seine Position durch ein bewusstes Verankern des Holocaust in der amerikanischen Kultur gestärkt werden könne. Die historische Einzigartigkeit des Holocaust zu bezweifeln ist ein Sakrileg nicht nur im jüdischen Kontext. Auch in Deutschland rührt dies an den Gründungsmythos des deutschen liberalen Nachkriegsgewissens. Finkelstein geht es nach eigenem Bekunden darum, dem Leiden seiner Eltern und seiner Familie einen Sinn abzugewinnen. Aber Finkelstein ignoriert, dass die Unmöglichkeit dieser Sinnfindung, ja die Unmöglichkeit jedes Verstehens und konstruktiven Umgehens mit

Aus deutscher Perspektive ist es bedauerlich, dass Finkelstein nicht weiter auf Konzepte wie Diners “Zivilisationsbruch” eingeht. Hier wäre beispielsweise zu überlegen, ob nicht die tiefe Verankerung der Unvergleichbarkeit und Unverstehbarkeit von Auschwitz, der “Black Box” in der deutschen Geschichte, wie Diner es nennt, auch aus einem pervertierten deutschen Erwähltheitsbewusstsein in der Tradition von Hegel und Fichte (und später wohl auch Adorno) stammt: Wenn ein solches Verbrechen im Land der Dichter und Denker geschehen konnte, in einer Kultur, in der der Humanismus seinen philosophischen Höhepunkt erfuhr, dann ist es ein monströseres Verbrechen, als wenn andere, weniger zivilisierte Kulturen Völkermord begehen. “Die ergreifendsten Holocaust-Memoiren”, sagt Finkelstein, “sind direkt nach dem Krieg geschrieben worden, von Menschen wie Viktor Frankl und Primo Levi. Vieles von dem, was nach 1967 kam, war von der Ideologie der Unvergleichbarkeit beeinflusst, die begann, die Debatte zu dominieren.” Es fällt Finkelstein leicht, die Absurditäten dieser “sakralisierten Erinnerungskultur” aufzuzeigen, so etwa die Affäre um Binjamin Wilkomirskis biografische Bruchstücke oder um Daniel Goldhagens Buch “Hitlers willige Vollstrecker“, zu dessen wichtigsten Kritikern Finkelstein gehörte. Die Tatsache, dass solche Publikationen ernst genommen werden, sieht Finkelstein als Indiz für das fehlende kritische Denken in einer Kultur, die er als “Dachau meets Disneyland” bezeichnet und die einen ihrer prominentesten Interpretationsträger in Steven Spielberg gefunden habe. In der Tat ist Auschwitz längst nicht nur zu einer kulturellen Chiffre für das ultimativ Böse geworden, sondern auch zu einer Touristenattraktion mit Souvenirs und Reisebroschüren, bei der Brillenberge von Museen so rekonstruiert werden wie sonst nur Barock-Interieurs: Der Holocaust ist Handelsware und Machtbasis, und die Industrie der Kuratoren, Gelehrten und Interpretatoren hat sich stark etabliert. Angesichts des internationalen Konferenzbetriebes stellte ein deutscher Journalist einmal die ironische Frage: “Sagen Sie, gibt es bei Auschwitz eigentlich schon ein Hilton?” Vieles von dem, was Finkelstein hier vorbringt, ist nicht neu und war von anderen Autoren, unter ihnen Peter Novick, Raul Hilberg und Tim Cole, in einem ausgewogeneren Ton vorgebracht worden. Dies ist auch der zentrale Kritikpunkt an diesem Buch: Der persönliche Zorn des Autors verzerrt seine Argumente. Was im englisch-amerikanischen Kontext ein überzeichneter Beitrag zu einer längst stattfindenden Diskussion ist, liest sich im deutschen Kontext wie ein verbaler Anschlag auf die Ultima Ratio der Bundesrepublik. Wenn Finkelstein etwa über den Umgang mit Erinnerung schreibt: “Der Holocaust war eine Strategie, jede Kritik an Juden zu entlegitimieren: So eine Kritik konnte nur antisemitisch motiviert sein”, und wenn er dann verlangt, diese “Immunität von aller Kritik” aufzuheben, dann klingt das in Amerika völlig anders als in Deutschland. In den Vereinigten Staaten gilt diese Kritik einer politisch wichtigen Elite und einem tragenden Moment von Washingtons Nahostpolitik. In Deutschland, wo der Satz nur vor dem Hintergrund gelesen werden kann, dass eben diese Bevölkerungsschicht weitgehend ermordet oder vertrieben worden ist, klingt diese Äußerung wie ein Angriff auf eine Minderheit von Überlebenden. Norman Finkelstein’s website: www.normanfinkelstein.com Related items on this website:

Website-Hinweis: sämtliche Springer-Journalisten (etwa bei der “Berliner Zeitung”) werden durch einen Sechs-Punkt-Arbeitsvertrag darüber verpflichtet, nichts zu schreiben, was gegen das Staatsinteresse Israels verstößt, und nur die reine Wahrheit zu schreiben. |

||

| This article is reproduced without any changes other than typographical. This Website accepts no responsibility for facts or errors which it contains. |

Return to Clippings Index | ©Focal Point 2000

![]()

write to David Irving